古代养猫习俗:猫儿契 —— 缔结跨越千年的人猫契约

在古代养猫习俗的序列中,完成选猫、择日之后,“猫儿契” 作为第三步,堪称人猫关系的神圣契约书。这份充满仪式感的文书,并非简单的交易凭证,而是古人以庄重笔触书写的人猫羁绊,承载着对生命的尊重、对契约精神的坚守,以及对美好生活的祈愿,其背后蕴含的文化深意,至今仍令人动容。

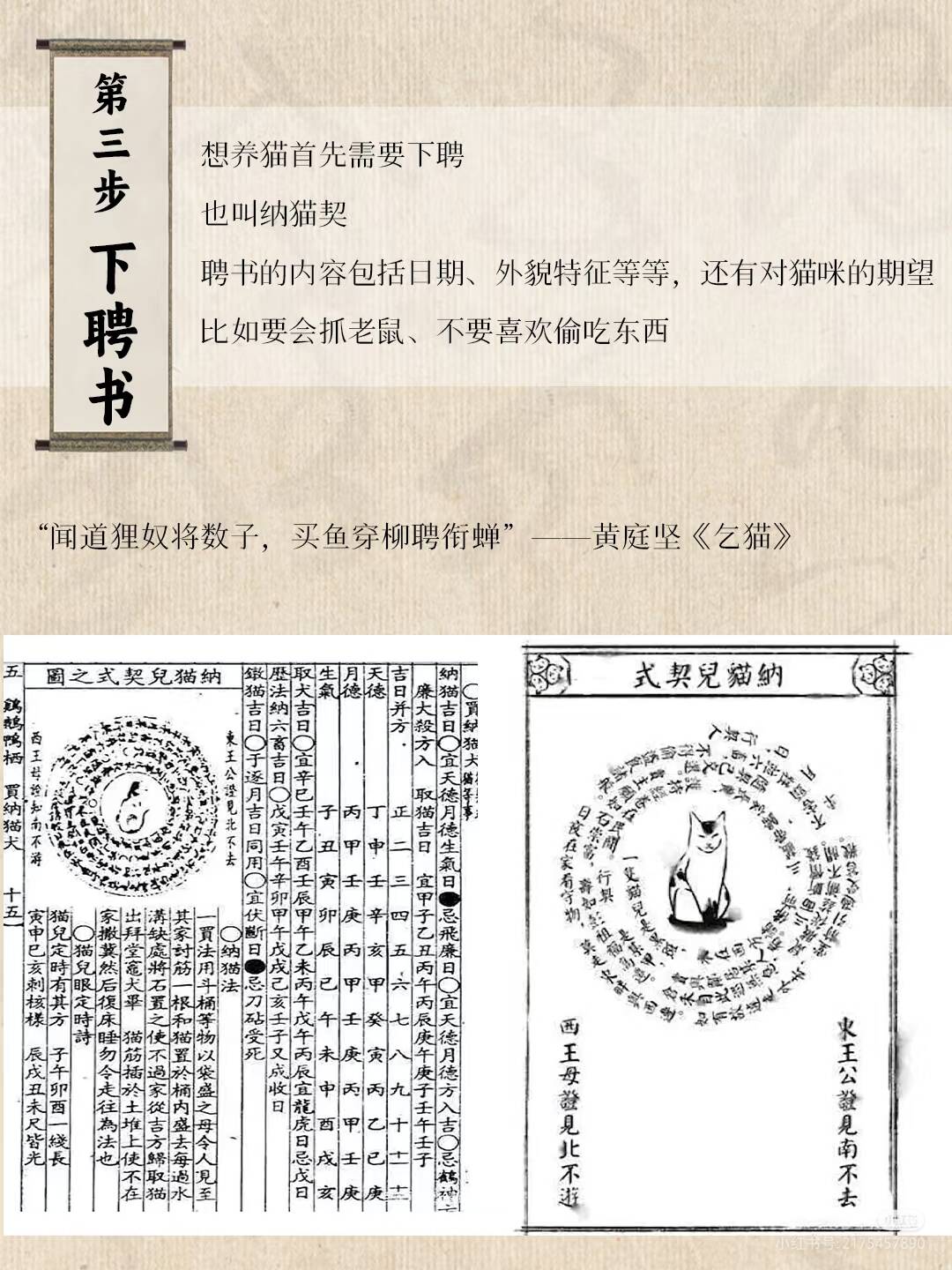

猫儿契本质上是一份严谨的 “聘书” 或 “契约” 。在古代,养猫并非随意抱养,人们认为猫是有灵性的生灵,需以正式礼仪将其迎入家门。猫儿契的格式与内容有章可循,通常会详细记录交易双方信息、猫咪特征、聘礼内容,以及双方的责任与约定。文书开头往往会引用吉祥话语,如 “伏以,猫为虎属,性灵而善捕,今有缘得之”,以彰显对猫咪的敬重与迎养的郑重。

契约中对猫咪的描述细致入微 。除了记录毛色、性别、年龄等基本信息,还会用典雅的语言描绘其独特品相,如 “乌云盖雪,四足踏云,双目如金”,将猫咪比作祥瑞之物。这些描述不仅体现古人对猫咪品相的审美追求,更暗含对其守护家宅、捕鼠护粮能力的期许。通过文字,一只活生生的猫咪仿佛跃然纸上,成为契约中不可或缺的主角。

聘礼条款是猫儿契的核心内容之一 。古人迎猫需向原主人支付聘礼,以表诚意。聘礼并非金银财物,而是遵循传统习俗,多为盐、茶叶、芝麻、大枣等物品 。以盐为聘最为常见,因 “盐” 与 “缘” 谐音,寓意与猫结下缘分;茶叶象征清雅与长久,祈愿人猫相伴和睦长远;芝麻、大枣则取其多子多福、生活美满之意。聘礼的选择与书写,无不体现古人对生活细节的讲究和对美好寓意的追求。

猫儿契还会明确双方的责任与义务 。对于迎养者而言,需承诺 “好生喂养,不得虐待”“若有疾病,悉心照料”,体现出对生命的珍视;对于原主人,契约中可能注明 “不得反悔,不得索回”,确保猫咪在新家的安定 。这些条款虽无强制约束力,却凭借道德与习俗的力量,维系着人猫关系的稳定。

在形式上,猫儿契多采用毛笔书写,纸张讲究,字迹工整,部分还会加盖印章或按手印,以显正式 。文书完成后,需在神明或祖先牌位前宣读,让天地神灵见证这份契约的庄重 。有些地区还会将猫儿契张贴于家中显眼处,既是对承诺的公示,也带有镇宅辟邪之意,仿佛在宣告:此猫已受契约庇护,成为家庭正式成员。

猫儿契不仅是一份文书,更是传统文化中人与动物情感联结的象征 。它将养猫行为从单纯的生活需求升华为充满仪式感的文化活动,让猫咪超越捕鼠工具的角色,成为被尊重、被珍视的家庭成员。这份跨越千年的契约,见证了古人对生命的敬畏、对契约精神的坚守,也让我们看到,人与猫的羁绊早在古代便已种下深情的种子,延续至今,成为人与动物和谐共生的生动注脚 。