古代养猫习俗:选猫 —— 开启人与猫的缘分之旅

在古代,养猫绝非随意之举,而是被视为一件庄重且充满仪式感的事情。选猫作为养猫习俗的第一步,承载着古人对美好生活的向往与期盼,其中蕴含的讲究与智慧,既体现了对猫咪的珍视,也反映了传统文化中人与动物和谐共生的理念。

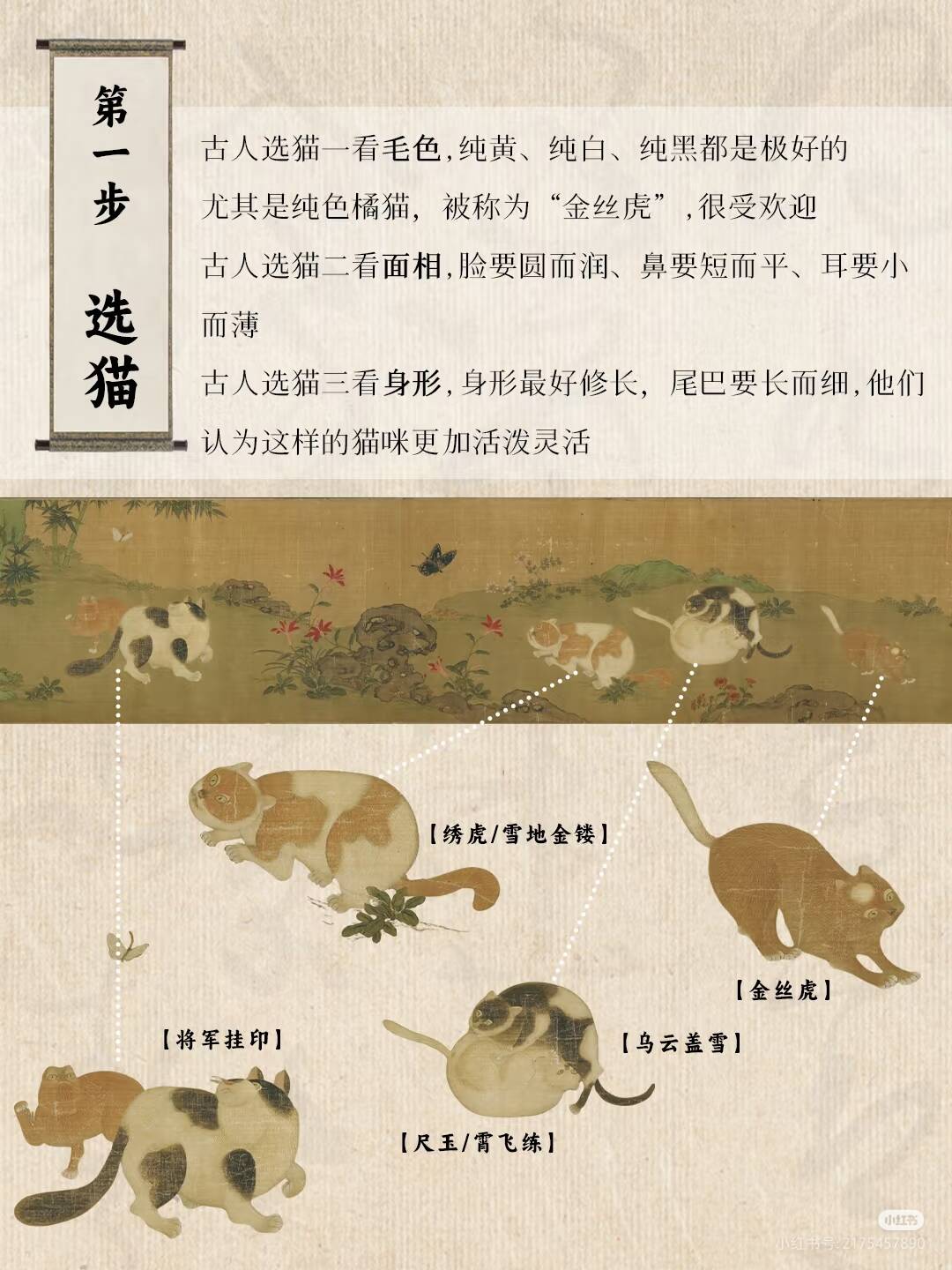

古人选猫,首重毛色。不同的毛色对应着不同的雅称与寓意,被赋予了独特的文化内涵。例如,“乌云盖雪” 指背部乌黑、腹部及四足雪白的猫咪,这种毛色被视为祥瑞,古人认为它能守护家宅,驱邪避凶;“金丝虎” 则是对通体橘色或橘白相间猫咪的雅称,因其毛色近似老虎,象征着威严与力量,饲养它被认为可带来福气 。此外,还有 “衔蝶”“将军挂印” 等充满诗意的称谓,每一种毛色都有其独特的象征意义,人们在选猫时,往往会根据这些寓意选择心仪的猫咪,期望它能为家中带来好运。

除了毛色,猫咪的体态与五官也是选猫时的重要考量因素 。古人认为,健康、灵动的猫咪应身形矫健,肌肉紧实,行走时步伐轻盈,无拖沓之感。头部宜圆润饱满,耳朵竖立且灵活,能够敏锐地捕捉到细微声响,这代表着猫咪的警觉与聪慧。眼睛要明亮有神,瞳孔清澈,无浑浊或分泌物,因为眼睛是猫咪精神状态的直接体现。鼻子应湿润微凉,若鼻子干燥发热,则可能预示着猫咪身体不适。古人通过对猫咪体态与五官的细致观察,挑选出健康、活泼的猫咪,为日后的饲养打下良好基础。

选猫的另一关键在于观察其性格 。一只性格温顺、亲人的猫咪,更能融入家庭生活。古人会通过与猫咪互动,观察它对人的反应来判断其性格。例如,主动靠近人,用脑袋蹭手,或是愿意被抚摸的猫咪,往往性格较为温顺;而胆小怕人、总是躲在角落的猫咪,则可能需要更多时间来适应新环境。同时,古人也欣赏猫咪的灵动与机敏,那些对周围事物充满好奇,喜欢玩耍、追逐的猫咪,被认为更具活力与生气 。

在古代,选猫还有一个特殊的习俗 ——“相猫经” 。《相猫经》是古人总结的选猫经验,其中包含了许多有趣的说法。如 “猫儿身短最为良,眼大晴圆尾细长”,强调了猫咪体型与外貌的标准;“面长鼻梁钩,鸡鸭一网收”,认为这样的猫咪善于捕鼠 。这些经验之谈,虽然带有一定的主观色彩,但也反映了古人对猫咪习性的深入了解。

选猫的过程,也是人与猫建立缘分的开始 。古人相信,每一只猫咪都有其独特的命运与灵性,选择合适的猫咪,不仅是为了让它守护家宅、捕捉老鼠,更是为了与它建立深厚的情感联系 。当一只被精心挑选的猫咪踏入家门,便意味着一段温馨的陪伴之旅正式开启。它将成为家庭的一员,与主人朝夕相处,用温暖与欢乐填满生活的角落 。古代的选猫习俗,既是对生活的细致追求,也是对生命的尊重与热爱,至今仍能让我们感受到古人与猫咪之间那份独特而珍贵的情感。