弗雷德里克·斯科特·阿彻尔Fredrick Scott Archer

简介

1851年,英国伦敦的一位雕塑家阿切尔(Fredrick Scott Archer)发现将硝化棉溶于乙醚和酒精的火棉胶,再把碘化钾溶于火棉胶后马上涂布在干净的玻璃上,装入照相机曝光,经显影、定影后得到一张玻璃底片。火棉胶调制后须立刻使用,干了以后就不再感光,这种摄影方法称为“湿版法”,该工艺兼具达盖尔法的精细和卡罗法的方便复制,这项技术在摄影行业中独领风骚三十余年。

技术特点

火棉胶工艺是一种早期的摄影工艺。火棉胶工艺与“火棉胶湿版工艺”大致相同,需要在约 15 分钟内对摄影材料进行涂层、感光、曝光和显影,因此需要便携式暗室供现场使用。火棉胶通常以湿的形式使用,但也可以以干的形式使用,但代价是大大增加曝光时间。增加的曝光时间使得干的形式不适合19世纪大多数专业摄影师的常规肖像摄影工作。干形式的使用主要限于风景摄影和其他可以忍受数分钟曝光时间的特殊应用。

代表作品

这是19世纪英国摄影师约翰·汤姆森的代表作品之一,汤姆森常伪装成卖眼镜的小贩,用藏在手提箱内的相机偷拍,避免被摄者僵硬摆姿。这张照片真实地记录了当时伦敦街头的场景,展现了街头人物的生活状态和精神面貌。照片中的人物形象生动,细节丰富,通过细腻的光影处理和构图,反映了汤姆森对社会底层人民的关注和同情。作品首次以摄影揭露工业化社会的贫困问题,湿版的细腻层次让污垢与皱纹成为控诉符号,不仅具有艺术价值,更成为了研究19世纪伦敦社会风貌的重要历史资料。

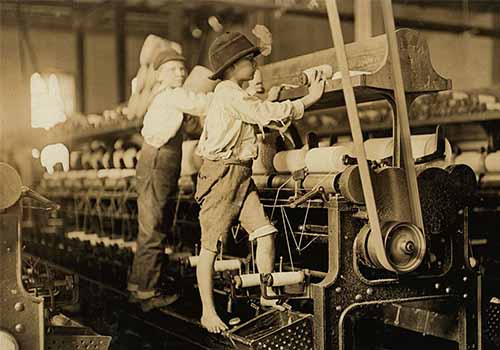

这是美国著名社会纪实摄影师路易斯·海因于20世纪初拍摄的经典作品,拍摄时工厂内光线昏暗,海因用镁粉闪光灯配合湿版,但烟雾常导致玻璃板污染。照片中一位年轻的童工站在纺织机旁,身着破旧的工作服,双手紧握着机器的操作部件,似乎在专注地工作。海因通过这张照片,真实地记录了当时美国工业革命时期童工的悲惨生活状况,揭示了资本家对童工的剥削与压迫。作品以其强烈的视觉冲击力和深刻的社会批判性,成为了推动美国童工立法改革的重要力量,也对后来的劳工权益保护产生了深远影响。

现代湿版法摄影作品

Alex Timmermans 湿版火棉胶叙事摄影作品集:

Alex Timmermans是一位自学成才的摄影师,擅长于拍摄生活叙事类作品,在他的职业生涯中采用的是传统的摄影手法,湿版摄影法;通过这种摄影法拍摄于的人物肖像和艺术作品充满了诡异和超现实的元素。

社会影响

-

肖像权的下沉:

湿版火棉胶摄影法的出现,使得摄影成本大幅降低,仅为银版法的1/20,这使得普通家庭能够负担得起拍摄全家福的费用,从而引发了“平民肖像潮”。在英国,工人仅需花费一周的工资,便可以拥有一张属于自己的肖像照片,这在很大程度上取代了传统的祖传画像。这一变化不仅让普通民众有机会留下自己和家人的影像记忆,还促进了肖像权的普及,使更多人能够通过影像记录自己的生活和情感,推动了社会文化中对个体身份认同和家庭观念的重视,进一步丰富了社会的文化表达。

-

新闻摄影的萌芽:

马修·布雷迪团队在南北战争期间拍摄的尸体照片,如《安蒂特姆河畔的死者》,通过立体照片的形式传播,打破了民众对战争浪漫化的想象,首次用影像干预公众舆论。雅各布·里斯则利用湿版火棉胶摄影法曝光纽约贫民窟的恶劣环境,推动了住房改革,证明了摄影可以成为“社会手术刀”,揭示社会问题并推动变革。这些实践标志着新闻摄影的萌芽,摄影不再仅仅是记录美好瞬间的工具,而是成为一种有力的新闻报道和舆论监督手段,能够真实地呈现社会现实,引发公众对社会问题的关注和思考,进而推动社会的进步和发展。

-

技术伦理的觉醒:

在南北战争的照片中,有75%的场景是事后摆布的,例如移动尸体、添加道具枪等行为,这引发了公众对“摄影真实”的质疑。1870年,《每日电讯报》刊登的合成湿版照片《巴黎公社处决修女》,实际上是演员摆拍的,却激化了阶级矛盾。这些事件促使人们开始思考摄影技术的伦理问题,意识到摄影并非完全客观真实,它可能被人为操控以达到某种目的。这种技术伦理的觉醒推动了摄影行业规范的建立,促使摄影师和媒体在使用摄影技术时更加谨慎,注重影像的真实性和客观性,同时也提高了公众对影像信息的辨别能力,使人们在面对摄影证据时能够保持理性思考,避免被误导。